时间:2025年5月30日8:30-12:45;

地点:交流中心第一、二、三会议室;

参会(19人):李灿、王峰、陈萍、王树东、叶明亮、田志坚、冯亮、刘中民、李先锋、杨学明(线上)、张涛(线上)、张丽华、邵志刚、范峰滔、金玉奇、周永贵(线上)、周雍进(线上)、徐兆超、傅强;

请假(2人):张东辉(重要会议)、黄延强(四川绵阳)。

此次会议应参会21人,实际参会19人,符合《大连化学物理研究所学位评定委员会组织条例》(化物所发[2013]68号)要求(到会委员不得少于全体委员人数的三分之二)。

主持人:李灿;

列席:任泽峰、刘会娟、郑树梅、杨华、吴燕青、张文豪、何熠辉、刘先俊。

会议内容:本次会议审议了2025年夏季研究生学位拟授予、专家推荐申请学位、学位缓授予、引进人才直接聘任博士研究生指导教师、新增研究生指导教师遴选等事宜,听取了研究生招生培养工作汇报并进行了专题讨论。会议对相关事项进行了表决或形成决议。

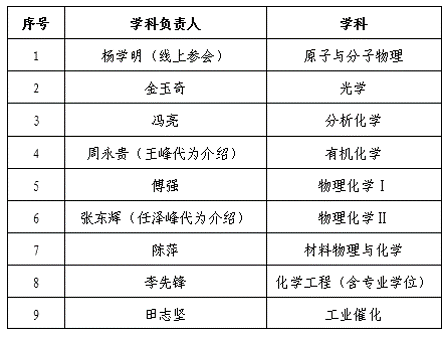

一、各学科研究生学位拟授予情况介绍

二、研究生学位拟授予表决

经各学科负责人介绍、全体到会委员审议,依据《大连化学物理研究所学位授予工作细则[2022]》规定,会议对申请学位人员名单进行了表决:通过拟授予舒雅键等81名同学博士学位,原胜威等5名同学硕士学术学位,李建琦等30名同学材料与化工硕士专业学位的决议。

三、专家推荐申请学位审议

根据《大连化学物理研究所学位授予工作细则[2022]》相关规定,经王子衿本人申请,导师同意,学科负责人审批,学位会主任同意,三位学术专家及一位企业专家推荐同意其申请博士学位,经全体到会委员审议和表决,同意拟授予王子衿同学博士学位。

四、学位缓授予

根据中国科学院大学相关规定,经学位会审议,我所博士研究生刘博、尹航、苗文慧等3人上报国科大申请学位缓授予。博士学位最长缓议期限2年。

五、引进人才直聘博导审议

经人事处认定、研究生部审核,所学位评定委员会认定,根据《大连化物所研究生指导教师工作条例》相关规定,建议聘任李向阳等12人为博士研究生指导教师,提请所务会议批准。建议直聘导师详细表决情况见附表1。

六、新增研究生指导教师遴选

经研究生部审核,所学位评定委员会评审,根据《大连化物所研究生指导教师工作条例》相关规定,建议聘任刘心昱等9人为博士研究生指导教师,付艳林等37人为硕士研究生指导教师,提请所务会议批准。建议聘任导师详细表决情况见附表2、附表3。

七、研究生招生培养汇报及讨论

研究生部主任刘会娟就招生培养工作情况及相关进展进行了汇报,学位会委员围绕研究生培养、学科发展、论文发表、答辩环节、招生就业等相关问题展开讨论,提出意见建议。

(一)招生与就业

会议肯定了我所近两年在研究生招生与培养方面取得的积极成效,同时指出研究所将持续面临博士研究生招生指标相对紧张以及高校生源保护政策带来的竞争压力,需做好长期战略规划。

(1)建议学科片负责人组织本学科内导师系统讨论招生培养策略,发挥全体导师力量,创新招生形式,保障我所具有显著竞争优势的态势;建议招生宣传之前,各学科或各研究室(部)集中研讨招生宣传的有效方式和举措。

(2)建议充分调研考虑学生上课时间、实习时间等,协调举办夏令营时间,可考虑举办两期夏令营,并提前通知营员,避免营员和导师产生两期夏令营学生质量不一的顾虑。

(3)可探索在学生确认参加夏令营面试后,前置开展心理测评,并注意测评方式的科学性与亲和力(正式入学心理测评为必需环节)。

(4)导师应加强对毕业生就业的关心与指导,针对部分学生存在的就业意愿不强或选择性就业倾向等问题,积极引导其树立正确的就业观。

(二)学科发展规划

研究生培养对研究所发展至关重要。会议建议充分发挥学位评定委员会对研究生教育的指导作用,紧密结合研究所 “十五五”发展规划,研究制定研究生教育“十五五”专项规划。该规划需明确未来5-10年研究所的学科布局、研究生规模、导师队伍(含博导、硕导)发展目标等,确保研究生教育与研究所整体发展联动协调。

(1)学科发展应服务国家战略需求和研究所发展需要,遵循学科发展规律,结合社会就业形势与实际需求,优化布局,突出重点。对人工智能等前沿热点学科需提前谋划布局。

(2)研究所学科建设不宜效仿高校追求“大而全”,可进行动态优化调整,确保自身核心学科的设置。对于需求较少但不可或缺的小学科,可探索设立学科交叉部进行统筹管理。

(3)加强对毕业生就业状况的统计分析,深入研究近五年不同学科、行业维度的就业数据,为学科布局优化提供决策支持。

(三)申请学位条件

1.关于论文申请成果

(1)重申博士研究生应具备独立科研能力,包括独立撰写科研论文的能力。

(2)建议对共同第一作者(特别是排序第二或非第一单位)文章用于申请学位的情况制定更明确的审核要求并加强审核力度。

(3)鼓励实质性的学科交叉合作,但同一研究组内研究方向无明显差异学生间的合作文章作为申请学位成果时,需审慎评估。

(4)共同第一作者的认定应更侧重于理论与实验层面的创新性贡献。导师和学科负责人需严格把关,确保学生阐述的是核心创新工作,而非仅限于实验操作描述。

(5)重要提醒:投稿期刊应避开预警期刊。对存在学术质量风险隐患的开源期刊(如“付费即发”类型),需高度警惕、谨慎对待。投稿前建议咨询学科负责人意见。

2.关于学位论文质量保障

会议认为我所预答辩制度对提升学位论文质量效果显著,需持续关注落实,防止流于形式。

(1)导师在邀请预答辩/答辩专家时,应合理安排时间,避免同一专家短期内集中评审多篇论文。

答辩环节可邀请学位评定委员会委员或新聘任导师参与,充分发挥导师群体在质量把关中的作用。

可聘请经验丰富的教师(含退休教师)担任论文写作指导教师,对论文的逻辑性、系统性和写作规范进行指导与把关。

(2)应严控匿名评审专家质量,建立评审专家库动态管理机制(如设立白名单、黑名单),优先选择专业性强、评审认真的专家。

对于评审意见分歧较大或评分较低的论文,其修改稿 除导师审核外,应咨询原评审专家意见,必要时增加匿名评审专家进行复核。

3.关于破格申请学位条件

会议认为需对《大连化学物理研究所学位授予工作细则[2022]》中关于破格申请学位的规定进行补充说明,进一步明晰破格标准和申请审核程序。

明确对于因研究课题特殊性未发表论文,但经导师确认 其已充分具备独立科研能力且学位论文研究工作达到博士学位水平的申请人,可按规定流程申请破格,并确保符合国科大要求。

强调导师“第一责任人”的责任和义务,导师须对学位论文质量负全责。如后续发现学生学位论文存在严重问题,将追究导师责任,并可能撤销其导师资格。

(四)导师队伍建设

1.引进人才直聘博导是人才引进的重要配套措施,其招生资格授予需审慎评估、统筹考虑。

2.会议关注到导师遴选后的持续培养与队伍建设问题,强调导师培训至关重要。

3.会议指出在硕士研究生指导教师遴选过程中,需 警惕标准把握不严的现象(如副研究员任职时间较短即获聘导师)。建议学位评定委员会加强研判,必要时调整遴选策略,严把入口关。

(五)辅导员队伍建设

会议认为研究组学生的整体科研学习氛围与心理健康状况,与辅导员工作成效密切相关。当前学生心理问题凸显与辅导员作用发挥不足存在一定关联。辅导员应深入一线,积极与学生开展非学术性谈心谈话。

八、会议总结与后续工作部署

1.制度完善:进一步明确共同第一作者(特别是排序及单位)成果用于申请学位的审核要求。根据国科大学位工作要求,及时修订《大连化学物理研究所学位授予工作细则[2022]》

2.过程优化:研究制定学位评定委员会委员参与预答辩/答辩环节的实施办法。

3.队伍建设:加强导师队伍建设,适时评估并优化硕士研究生指导教师遴选机制。

4.招生与就业:各学科片组织系统研讨招生与培养策略,并加强对学生就业的指导与帮扶。

5.学科规划:加快推进研究所学科发展规划及研究生教育“十五五”专项规划的制定工作,明确优先发展重点及交叉学科方向。

6.学生关怀:持续加强对学生心理健康的关注,切实提升辅导员工作实效。